バットマンは決して殺しをしない。それこそが結局のところ、彼のすべてなのだ。ゴッサム・シティは全フィクション作品の中でもとりわけ危険な犯罪者であふれかえっている。しかし、彼らと夜明けの間に立ちはだかるこの男こそ、断固として人の命を奪うことはしないのだ。

まあ…何度か奪ったことがあるときを除けば、だが。例えば、彼が初めて登場した1939年のときなどだ。また、彼が最も人気を博していた頃の映画でも、殺しをしたことはあった。では、どんな条件下の時だけ、バットマンは人の命を奪うか、あるいは命が失われてしまうのを許しているのだろうか。そして、その条件とはどのようにして作り上げられたのだろうか。またどのような理由で、バットマンは人を死に至らしめるような罰を与えることを強く拒むルールを自らに課すようになったのだろうか。

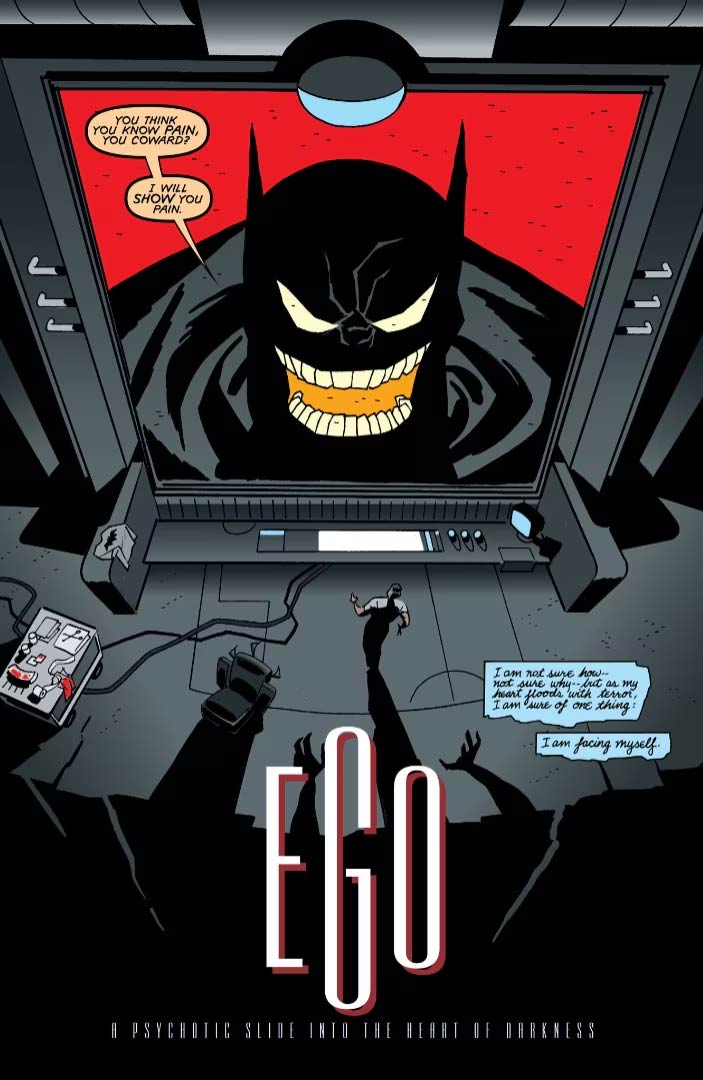

バットマンの日を迎えるこの時期に今一度、この問いについてしっかりと検証してみたいと思う。過去のバットマン映画の監督たちであるティム・バートン、クリストファー・ノーランとザック・スナイダーはそれぞれに彼らなりの答えを出した。そして、それはバットマンというキャラクターが様々な時代に順応するために分岐したものとして見ることができる。『THE BATMAN-ザ・バットマン-』でも、過去のバットマン作品から受けた影響を誇らしげに見せつけてくれている。監督のマット・リーブスはダーウィン・クックの『バットマン:エゴ』こそが、本作のバットマンを描くにあたって最も参考にした物語だと話している。このストーリーは、バットマンの致死性についての問いを大きなテーマとしている作品だ。

最新のスクリーン上のダークナイトであるロバート・パティンソンは、自身の演じるバットマンについて次のように語っている。

「バットマンにはあるルールがある。それは、人を殺してはならないというものだ。これには2通りの解釈のしかたがある。1つ目は、彼が犯罪者たちに相応の罰のみを与えたいという考え方。そしてもう1つは、本当は殺したいという願望があるのだけど、彼の自制心がその衝動を抑えつけているという考え方だ」

ここで挙げられている2つ目の解釈――すなわち、バットマンが実は暴力の中毒者であり、自分自身を律しなければ自身の闇に飲み込まれてしまう可能性があるというもの――はとても興味深いものであり、彼のエゴが中心となるストーリーになる。しかし、この解釈は彼が自分に課している大きなルールのほんの一部にすぎない。では、もっと詳しく見ていこう。

バットマンが敵を殺すべきか否かという議題は、実はバットマンの両親の間でも争点になっていた。両親と言っても、トーマスとマーサ・ウェインのことではなく、キャラクターの生みの親であるボブ・ケインとビル・フィンガーのことだ。

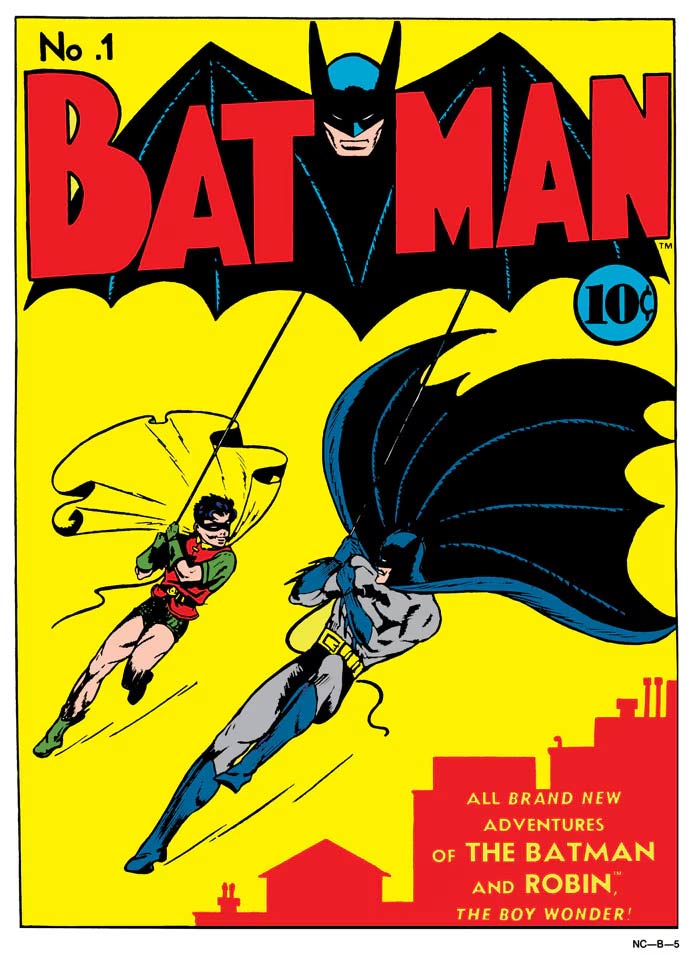

バットマンが初めて対峙した敵はストライカーという名の男だった。バットマンが対峙する初めての敵という記念すべきキャラクターにもかかわらず、彼が最近全く登場していないことには理由がある。1939年の『Detective Comics #27(原題)』において、バットマンは彼を殴り、柵の向こうの酸入り桶の中へと転落させてしまったからだ。ちなみに、その時のバットマン自身の感想は、「あいつみたいな野郎にぴったりな最期だ」だった。

バットマンが初めて登場した年、彼のキャラクターはまだ模索状態で、気性は激しめだった。敵を50%の確率で殺しており、銃を使うこともためらわなかった。

バットマンが1940年発売の『Batman #1(原題)』において、自身の所有するバット・プレインの砲手席で放つセリフは次のとおりだ。

「人の命を奪うことは嫌いだが、今回ばかりは致し方ないだろう!」。

この時点でやっと当時の編集者のホイットニー・エルズワースがバットマンに断固としたルールを課すことにした。その頃までには実に多くの子供たちがこの漫画を読んでおり、その親たちが懸念を示していたためだ。コミック誌が出始めた最初の数年は、コミックの中に描かれた暴力的な考えに対して読者の中で道徳面でのパニックが生じており、当時人気第2位だったヒーローのイメージ像をより柔らかなものにする必要があるというプレッシャーが社会全体からかけられるようになっていたのだ。

当時、ボブ・ケインは激怒していたとのちに話している。彼の自伝によれば、ケインはバットマンから致死性を取り上げてしまったことを常に後悔していたそうだ。というのも、バットマンを作り上げる際に影響を受けたキャラクターたちこそ、パルプ雑誌に載っていた荒くれ者のヒーローたちだったからだ。ちなみに、敵である犯罪者たちの生死に対するこの「レッセフェール(為すに任せる)」的な態度と、その根底にあるパルプ小説的な考え方はそれから50年後の、ティム・バートンのバットマン映画で活路を見出すことになる。

かたや、ビル・フィンガーは他の後悔があったと語っている。すなわち、そもそも初期のバットマンに殺しをさせたこと自体を後悔していたのだ。彼のことをよく知る友人たちが後に話したことによると、ビルは自分の作り上げたヒーローの持っている殺傷力について一度も心地よさを感じたことがなく、その殺人的な暴力から彼を遠ざけることが決まった際には大変安堵したそうだ。バットマンの伝説的な起源の作者の1人として、フィンガーはバットマンがなぜ人を殺さないのかという点について次のように述べている。それは、バットマン自身が両親を目の前で殺されたからだ、と。バットマンという存在自体を作り上げる悲劇的なきっかけがあったからこそ、人が一番やってはいけないことは、他人の命を奪うことだとブルースは自身の肝に銘じたのだ。

故ダーウィン・クックは、コミックス界にもっとも恩恵をもたらしてくれた素晴らしいアーティストの1人だ。彼の感動するような基本スタイルは様々なDCのキャラクターたちの基礎を形成してくれた。これにより、それぞれのキャラクターたちは永久的に定義されたのだ。2000年にアメリカでリリースされた『バットマン:エゴ』の中で、クックはバットマンと、彼の最も粘り強い敵との対峙を描いた。その敵とはジョーカーでもなければ、ラーズ・アル・グールでもなく、バットマン自身。すなわち、彼の自我そのものである。

ジョーカーを恐れた男が家族とともに死を選ぶのを見届けることしかできなかった後、バットマンはバットケイブの中で一人、なぜ自分は何度もゴッサムの怪物たちに正義という名の天罰から逃れるチャンスを与えてしまうのかについて考えあぐねいた。そして、そこから彼が見出した真実は綺麗なものではなかった。すなわち、バットマン自身も、心の奥底に怪物を飼っているということだ。彼の両親が殺された夜、彼の心の中の怪物が目覚めた。そして、その怪物を一度でも外に解き放ったら最後、それを止めることはできないだろう。その怪物を自分の中に留めておくためには、まるで回復期のアルコール依存症患者にワイン1杯すら与えてはならないのと同じように、決して人の命を奪わないようにしなければならないのだ。たとえ、その1つの命を奪うことで救われる命が多数あったとしても。なぜなら、バットマンの心に棲みつくこの最もどす黒い部分が解き放たれてしまったとしたら、一体誰が、彼からゴッサムを守れるというのだろうか?

このバットマンが殺しをしない理由の解釈は最もクリエイティブなものであることは間違いない。というのも、バットマン自身の存在自体を心理学的な恐怖の対象に変換することができているからだ。ジャド・ウィニックの『Under the Hood(原題)』において、生き返ったジェイソン・トッドがバットマンにこの点について単刀直入に切り込むが、その時のバットマンの返事は次の通りだ。

「もし俺が自分自身に、そこまで堕ちることを許してしまったら……俺は二度と帰ってこられないだろう」

実際にバットマンが闇底まで堕ちてしまい、彼自身の最も恐れる部分が露になった場合、なにが起こるのだろうか?これこそが、スコット・スナイダーが『バットマン・フー・ラフズ』で描いた命題だった。この物語では、バットマンはとうとう自らに課したルールを破ってしまう。それにより、バットマンは自らが殺した犯罪者たちとなんら変わらなくなってしまうのだ。スナイダーに言わせれば、世界で最も偉大なヒーローが殺しを犯した場合、闇夜に残るのは世界で最も危険な犯罪者だけになってしまう、というわけだ。

83年の長きにわたり、数多くのライターたちによって描かれたバットマンはそれぞれのライターにより異なる観点から描かれており、定義も様々なため、中には彼のルールが壊されてしまったものもある。例えば、死んだ人々が血に飢えた怪物と化して甦った場合、彼らを倒すことは殺しを犯したうちに数えられるのだろうか?『DC vs. Vampires(原題)』では数えられていない。では、人工知能(AI)がものごとを考え、感情を持った場合、それは完全に消し去ることができるのだろうか?『His Silicon Soul(原題)』という、アニメ「バットマン」のなかでも最も忘れがたいエピソードのひとつでは、そうではないとみなされた。ならば、誰かのことを助けようとせず、その生死を運命にゆだねた場合、それはある種の殺人とみなされてしまうのだろうか?それは、自分が相手をどれほど怒らせたかにかかってくると言えるだろう。バットマンのキャリアを通してみると、彼はキャリアの最初と最後にもっともうんざりしていることが分かる。もしくは、ロビン前とロビン後、とでも言うべきだろうか。いずれにせよ、バットマンの「人を殺さない」というポリシーはロビンがコミックスに登場してから形成されたものであることには違いないのだ。

バットマンとしてのキャリアの始まりは大抵、暴力から始まる。クリストファー・ノーランの『バットマン ビギンズ』では、彼の両親がゴッサムの未来だと信じていたケーブルカーによってラーズ・アル・グールが殺されていくのを、バットマンは意図的に容認する。そして晩年になり、ロビンが彼のもとから容赦なく奪われてしまうとき、たとえば、ザック・スナイダーの『バットマンVSスーパーマン ジャスティスの誕生』やフランク・ミラーの『バットマン:ダークナイト・リターンズ』などで我々が目にするのは、疲れ切って、復讐に燃えたバットマンである。そんな彼に再び光を与えることができるのは、正義による新たな夜明けのみだ。

いずれにもあてはまる共通点は、バットマンが1人で仕事をする際、そしてそれはしばしば、彼が自分の最高の状態であると過信している場合こそが、ダークナイトがもっともダークになっているときなのだ。バットマンが最深の闇まで墜ちるのをすんでのところで思いとどまれているのは、彼が感動を与え、教え、そして愛しているものたちのおかげなのだ。

『バットマン:エゴ』では、バットマンが殺しをしない真の理由は、彼自身が最も恐れているもの(彼自身の持つ闇)によると教えてくれたかもしれない。しかし、真の理由は、バットマンが人々のお手本にならなければならないからなのだ。ゴッサムの未来が彼を生き残らせるためには、あとに続く次世代のヒーローたちに求めるのと同じ振る舞いを自分もする必要があるのだ。ブルース・ウェインによる生死の取捨選択は複雑に思われるかもしれないし、実際に難しい。しかし、歴代のロビンやバットガールたち、そしてコミックスの内外で彼が心を動かした数多くの人々のためにも、バットマンはあらゆる悪と対立する意思を示さなければならない。だからこそ、バットマンは、殺しをしない。

それこそが結局のところ、彼のすべてなのだ。

ライター:アレックス・ジャフィー

Xアカウント(英語のみ):@AlexJaffe

注釈:この特集で述べられている見解や意見はアレックス・ジャフィー個人のもので、必ずしもDCエンターテインメント及びワーナーブラザースの見解を反映するものではありません。また今後のDCの見通しを保証または否定するものでもありません。